L'expérience, le sérieux et le suivi

de 50 ans d'activité

Aucun produit

Votre produit a bien été ajouté au panier

Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.

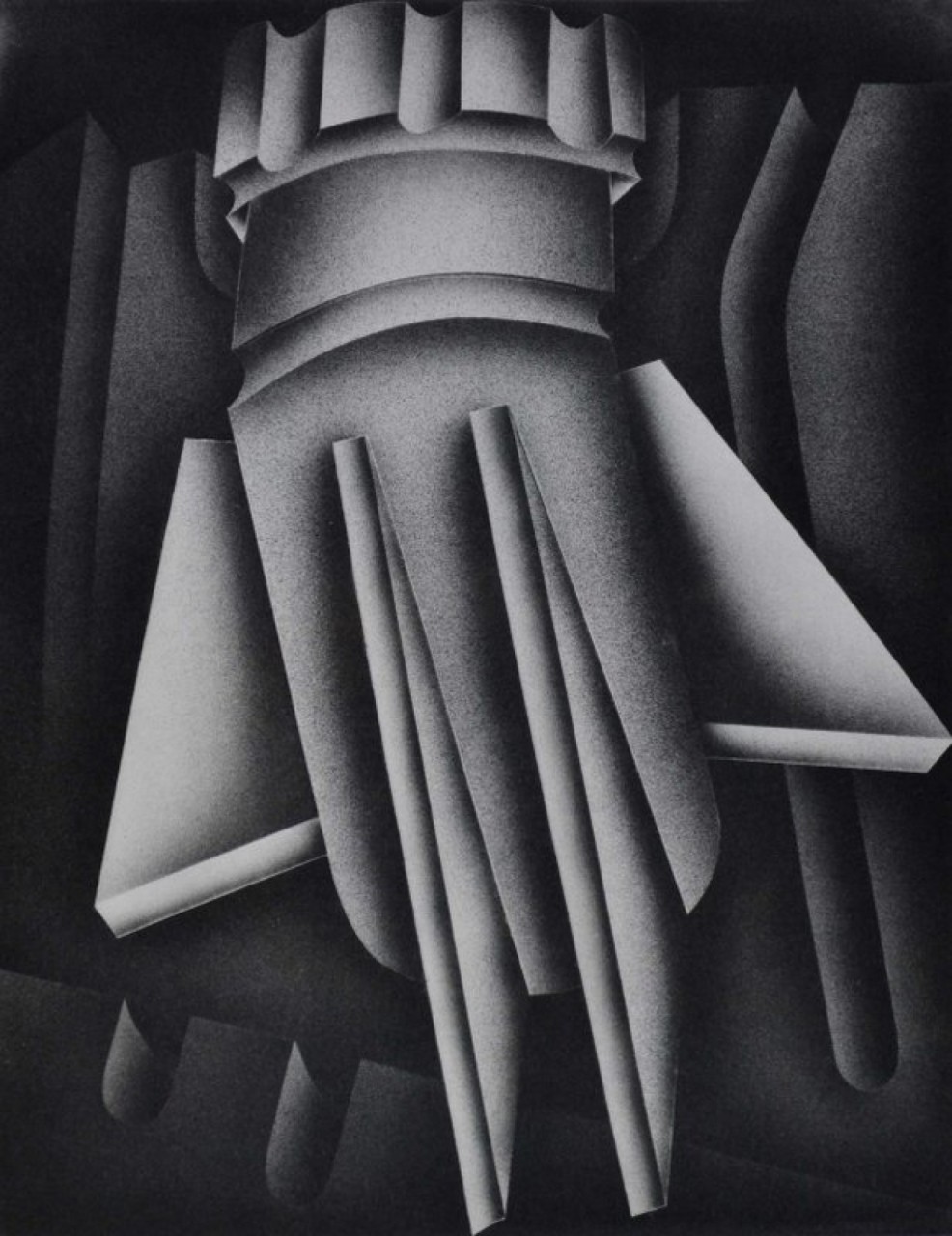

POLI Jacques (1938-2002)

Jacques Poli est un peintre français né le 1er juillet 1938 à Nîmes et mort le 12 avril 2002 à Paris. De 1960 à 1962, Jacques Poli suit des études à l’École des beaux-arts d’Avignon, et de 1966 à 1966 à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris dans l’atelier de Roger Chastel où ses condisciples sont Claude Viallat, Daniel Buren, Niele Toroni, François Rouan, Vincent Bioulès, Michel Parmentier, Pierre Buragli et Joël Kermarrec. Jacques Poli se retrouvera réuni par Gassiot-Talabot avec Joël Kermarrec, Hervé Télémaque, Jan Voss parmi les tenants de la figuration narrative, puis il suivra son propre chemin. Il débute ses premières séries en 1962 avec les Taches et Avignon – Sète qui s’apparentent à des paysages abstraits. C’est en 1965 qu’il passe à la série intitulée Autoroutes, titre énigmatique faisant directement échos pour nous aux « voies rapides ». On pourrait y reconnaître des. circuits vus de haut. Mais cette série a quelque chose de plus intime, « La vie en Rose » a été réalisée lors de la naissance de sa fille. Dans le terme « Aut route » on en retiendra une traduction littérale qui serait son « propre chemin ». Il commence à cette période à travailler sur la toile cirée en exploitant ce support comme élément du tableau, c’est-à-dire que le motif et la matière feront partie. intégrante de l’œuvre. Ceci, tout en réalisant les aplats colorés avec une encre (HV Spécial) utilisée pour l’édition de sérigraphies. En 1967 et 1968, il travaille sur le motif des Balanciers, tout en gardant les mêmes techniques que dans la série précédente, il passe à une peinture plus figurative. Jacques POLI est en constante recherche picturale: il travaille la couleur, passant des camaïeux aux couleurs franches, des couleurs chaudes aux couleurs froides, … Le support même de la toile cirée devient un des éléments du rendu, l’aspect lisse et brillant vient renforcer les couleurs franches. C’est en 1970, qu’il passe à la série des Outils, une des plus célèbres du peintre. Il semblerait que Jacques Poli ait eu une fascination pour tout ce qui était lié au monde industriel: il collectait et archivait les catalogues de composants mécaniques divers. Dans cette série il réalisera des portraits d’outils ou d’éléments (utiles à un ensemble mécanique) tels que des vis, des boulons, … Il va sublimer cet objet anodin en éclairant le regard vers ce que nous ne regardons plus: les éléments réalisés pour les spécialistes. Il travaille à partir de photos qu’il déforme ou agrandit. Chacun des objets est truqué ou tronqué, il n’a donc plus d’utilité formelle. Certains y ont vu une critique du monde industriel et l’ont rapproché de Fernand Léger. Il semblerait que Jacques Poli s’intéressait à la forme, à la valeur esthétique de l’objet, plus qu’à sa fonction. De ces outils peints en gros plans, il passera au détail de l’élément qu’il appellera la série des Machines, qui débutera en 1973. C’est un élément de l’ensemble qu’il va s’approprier, transformer, déformer, étirer. Il peint la toile cirée dans toute sa surface. Cependant la couleur change. Il travaille en nuance, jouant sur les jeux d’ombres et de lumières, les dégradés et les camaïeux. La peinture devient plus abstraite, la figure forme un signe ou un symbole à part entière. Seuls les titres peuvent nous aiguiller sur l’origine du détail si l’on est expert en marques ou dénomination d’outils et de machines: leitz bleu, socodex, beck au carbure, … Des machines, il passera en 1976, aux Peintures entomologiques. Les insectes sont également des petites machines qui sont dotées d’outils. Il y a un changement dans la couleur, on passe des camaïeux sombres et de la recherche de nuances aux couleurs vives et plus franches: bleu, rouge, vert. Il développe également cette série en s’appuyant sur le détail qu’il transforme et dénature, jusqu’à lui donner l’aspect de tôles ou de métaux que l’on trouvait dans les machines. C’est à cette période que Jacques Poli va rencontrer Georges Perec qui écrira sur son œuvre. Il associe son rapport à l’image à ses recherches sur l’espace et la quête des repères. Georges Perec travaillait sur la contrainte et s’arrêtera également sur celle que se donnait l’artiste face à l’image (contraintes d’espaces) et à sa peinture. Leur vision de la recherche se rejoignait, l’un dans la peinture et l’autre dans les mots. Dans la série Baroque et New York, qu’il débute en 1979, l’artiste va travailler au fusain et au pastel. Il opère un détournement du réel pour transformer et faire naître une autre vision des choses. A l’image des machines, il agrandit et déforme, commençant toujours d’après nature, ceci donne des propositions polymorphes que le spectateur aura peine à reconnaître. Les Gratte – ciel vont devenir prétexte à des formes baroques. Cette période est marquante dans le travail de Jacques Poli. Elle ne se traduit pas comme une césure mais plutôt comme un passage réel vers l’abstraction car la figure toujours présente de façon formelle ou par détail va progressivement s’effacer (mais l’idée en restera toujours présente). En 1982, dans la série des Coiffes et architectures, Jacques Poli travaille. essentiellement le pastel sur papier. Il s’appuiera sur le monument construit pour Irwin Chanin devenu un des plus grands négociants immobilier de New york. Une grande partie de ses dessins s’appuieront sur des détails du bâtiment dont la façade est de style art déco. Il tirera partie de minuscules éléments pour faire ressortir des formes tels que des coiffes. En 1987 avec Les perruches et les cages mais également dans les séries qui vont suivre, Jacques Poli va travailler sur la fragmentation de la surface par un jeu de lignes, de courbes et de diagonales. Il instaure un rapport à l’assemblage, que l’on pourrait apparenter aux puzzles. Il y a ce rapport à l’espace et à la surface de travail qui demeure très fort. Questionnement du peintre que l’on pourrait rapprocher de ses camarades de classes qu’étaient Viallat et Buren. Deux artistes qui sont de la même génération et qui en se questionnant sur la surface et le support remettent en cause l’idée même de la peinture. Différemment, Jacques POLI a toujours travaillé sur ce rapport à l’espace et à son exploitation mais en gardant comme objectif la recherche. En 1992, il développe ce travail de recherche avec la série 20000 lieues sous les mers (en référence au livre de Jules Verne). Il exploite la forme ronde dont une des. traductions possible serait des hublots qu’il développe comme l’image d’un vitrail. Cette série marque l’arrivée d’un bleu profond qui envahit la toile. En 1995, le contexte de la mer l’amène à traiter du monde exploré par le. célèbre sociologue Roger Caillois (qui a longtemps travaillé sur les minéraux et qui s’est interrogé sur le rapport entre les formes complexes du monde minéral et les figures de l’imaginaire humain), avec une série intitulée Passage Caillois. Les bleus de 20000 lieues sous les mers restent présents associés, ici à des silhouettes ou formes humaines. Ces silhouettes seront remaniées et redéfinies en 1996 avec la série des Profils et bustes dans laquelle l’artiste revient à la figure pour en « parler » précisément. En s’inspirant exclusivement d’une photographie de son épouse, Martine. Le travail du profil s’opère par couches successives, ce n’est plus la couleur qui se superpose mais la figure. Sa gamme de couleur se modifie encore, il introduit les ocres et les beiges. s’apparentant à la sensualité féminine, et l’espace pictural se recentre. La série sur les Chemins de croix a été réalisée en 1999, pour la Chapelle des. sablons à Aigues mortes (dont les vitraux ont été réalisés par Viallat). Quatorze stations représentent les parcours des épisodes de la passion du christ. On retrouve tous les symboles de la liturgie: croix, couronnes d’épines, clous, mais aussi des matériaux contemporains associés à l’idée de dureté. Ici comme dans toute l’œuvre de Jacques Poli, nous ne sommes pas dans la narration, nous sommes dans l’allusion. Il nous donne toutes les clefs et les références pour comprendre l’histoire mais il ne la raconte pas. A la suite de ce chemin de croix Jacques Poli travaillera sur les Gris, en 2000. On revient à des formes rondes, un travail sur la surface et sur la couleur. En 2001 et 2002, le peintre, malade, prendra comme sujet son masque de radi – thérapie. Jacques Poli nous montrait les fragments du monde. Durant toute sa vie, le sujet même de son travail était la peinture. L’idée de la peinture se rattache toujours chez lui à une figure, qu’elle soit visible ou qu’elle soit pensée, elle reste présente. Elle devient le moteur d’un travail sur la couleur, la matière, l’espace, la forme, …, à une recherche précise et constante sur ce médium qu’il utilisait. Il nous amène vers un monde poétique où l’objet n’est qu’un prétexte, mais dans lequel le thème est l’occasion d’une réflexion et d’une démarche picturale.

-

FORAGE EN MER

POLI Jacques (1938-2002)130,00 €En stock -

GAZOMETRES HC I/X

POLI Jacques (1938-2002)130,00 €En stock -

RAFFINERIE

POLI Jacques (1938-2002)130,00 €En stock